Illustration

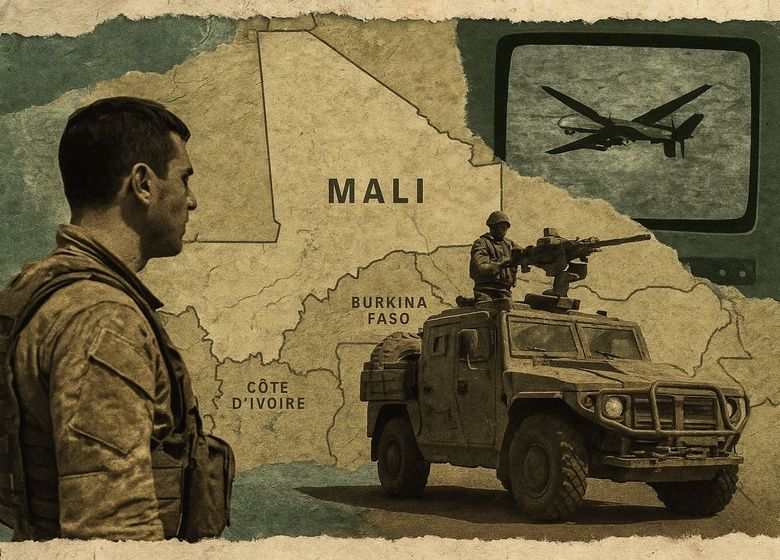

Selon l’Indice Mondial du Terrorisme, le Sahel est « l’épicentre du terrorisme » et représente désormais plus de la moitié des décès causés par le terrorisme dans le monde. Pourtant, depuis 2021, la Russie déploie ses hommes et ses équipements militaires au Mali, au Burkina et au Niger. En 2021, le groupe paramilitaire Wagner s’installe avec des milliers de combattants. A l’époque, le rejet occidental était à son comble alors que la Russie bénéficiait d’un grand capital d’estime de la part d’une population de plus en plus déterminée à afficher son hostilité avec la France.

A l’arrivée de la première vague de combattants, l’opinion dans les pays du Sahel croyait que la paix allait vite revenir. Les Russes étaient annoncés plus sincères dans leur démarche et apparaissaient plus aguerris. Mais plus de quatre ans après, la situation semble plutôt tournée à l’avantage des organisations terroristes éparses regroupées sous le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans connu sous l’acronyme JNIM.

En dehors de la libération de la ville touarègue de Kidal avec le concours des éléments des Forces Armées Maliennes(FAMA), les faits d’armes du groupe Wagner se sont raréfiés. Bien au contraire, « la présence du groupe Wagner n’a pas entravé le rythme opérationnel, ni l’expansion du JNIM », précise Héni Nsaibia, analyste principal pour l'Afrique de l'Ouest chez ACLED. Ce groupe terroriste a acquis une capacité opérationnelle plus grande et a gagné de grandes étendues de terre et s’est montré capable de faire des incursions dans des territoires sous contrôle des Forces Armées Nationales.

Capacités limitées

Attendus comme des sauveurs, les groupes paramilitaires russes, Wagner remplacé en 2024 par Africa Corps se montrent de moins en moins efficaces dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Si les troupes françaises et onusiennes n’ont pas eu des succès spectaculaires aussi, force est de constater qu’ils ont réussi à contenir ses groupes dans leurs petites zones et ont réduit leurs capacités d’intervention et même en ont neutralisé certains comme Mokhtar Belmokhtar, Abu Seid et tout récemment Abdelmalek Droukdel.

Les russes eux, ont eu des prestations en dessous. Et ceci pour trois raisons. Le premier résulte du fait que la Russie n’a déployé qu’à peine deux milles personnes. « Il est clair qu’environ 2000 mercenaires ou soldats russes pourraient à peine combler le vide laissé par les quelques 18.000 personnes qui étaient présentes avant leur arrivée », précise Héni Nsaibia. Ce nombre est insuffisant pour occuper et sécuriser ce vaste territoire qu’est le Sahel. La dernière raison, lâche une source sécuritaire, parmi l’effectif russe, il y a plus de géologues et d’autres spécialités que de combattants. Tout ceci diminue l’approche stratégique et les capacités de ces groupes comme les troupes occidentales qui, grâce à leurs drones, menaient parfois des frappes chirurgicales pour annihiler certaines offenses terroristes.

Enfin la situation matérielle et économique des populations de ces régions ne favorise guère la pacification durable. « Beaucoup de gens dans la région vivent avec moins d’un dollar par jour. Certains n’ont pas accès aux produits de nécessité de base de vie. Nous devons consacrer des ressources au développement humain comme moyen de faire face à la menace de manière durable », conseille l’analyste de sécurité ghanéen Adib Saani.

0 commentaire

0 commentaire